ガイド会おすすめ

今回のさいたま歩きは鉄道の一大拠点、大宮。大宮駅周辺の鉄道にまつわるスポットを巡り、「鉄道のまち」の発展の軌跡をたどります。地元を知りつくした大宮観光ボランティアガイド会のおすすめコースです。

1885年(明治18年)に大宮駅が開業すると、鉄道の製造修理のための大宮工場(現在の大宮総合車両センター)をはじめ多くの鉄道関連施設ができ、中継基地機能が強化された大宮は日本の重要幹線が分岐する重要拠点となりました。鉄道が陸路輸送の主な手段であった当時、交通面で便利だった大宮へ製糸業が進出すると、商工業の飛躍的な発展にもつながりました。

現在では、数多くの路線が乗り入れるターミナル駅へ成長し、東日本の交通の要衝として発展をつづけています。

鉄道の発展と共に歩んできた大宮の「今」と「歴史」を堪能できるコースです。

東日本の交通の要衝として、各地へ行き交う人々で常に賑わっている大宮駅。

何気なく利用している駅ですが、ゆっくり散策してみると新しい発見があるかもしれません。

駅コンコースの大宮駅観光案内所からスタートします。

向かい側には、待ち合わせスポットとして有名な「まめの木」があります。

中央改札(南)から入場するとすぐのところに、珍しいポストがあるので注目です。

改札内の商業施設、エキュートは大宮が1号店だそうです。

エキュートに目を引かれますが、今回は、11番線のホームへ降りて、鉄道の起点を示す標識を探します。

大宮駅の東西自由通路内にある円柱状の建物が観光案内所になっています。

ここでは、観光案内のほか、観光パンフレットや地図の配布を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

大宮駅開設100周年と埼京線開業を記念して制作された金属製の大型オブジェです。

造形家・伊藤隆道氏による作品で、正式名称は「行きかう・線」。

2本の交差する線は交通機関と人間の相互関係を表し、上へ伸びていく姿は、それらの無限の発展を象徴的に表現しています。

一般公募で命名された「まめの木」の愛称で親しまれており、大宮駅の待ち合わせスポットとしても有名です。

大宮駅の開業120周年を記念して設置された郵便ポストです。

鉄道のまちらしく、鉄道車両の部品を利用して制作されました。

大宮駅を利用するお客様が「無事に帰る」ことを願って「かえるポスト」と名付けられました。

中央改札(南)を入ってすぐ左手にあります。

ゼロキロポストは各地へ向かう鉄道の起点に置かれている標識で、大宮駅には、在来線では、11番線(高崎線)と19番線(埼京線、川越線)にあります。

また新幹線では、18番線(上越新幹線)にあります。

各ホームをご利用の際は探してみてはいかがですか?

引き続き、大宮駅を散策します。

つづいては、新幹線のホームへ向かいましょう。

チケットがない場合は入場券が必要です。

南改札から入場すると、正面の待合室にあるのは、「川の祭り」という壁画。近くで見ると凹凸があってユニークな作品です。

ホームへ上がるとさっそく新幹線を発見。

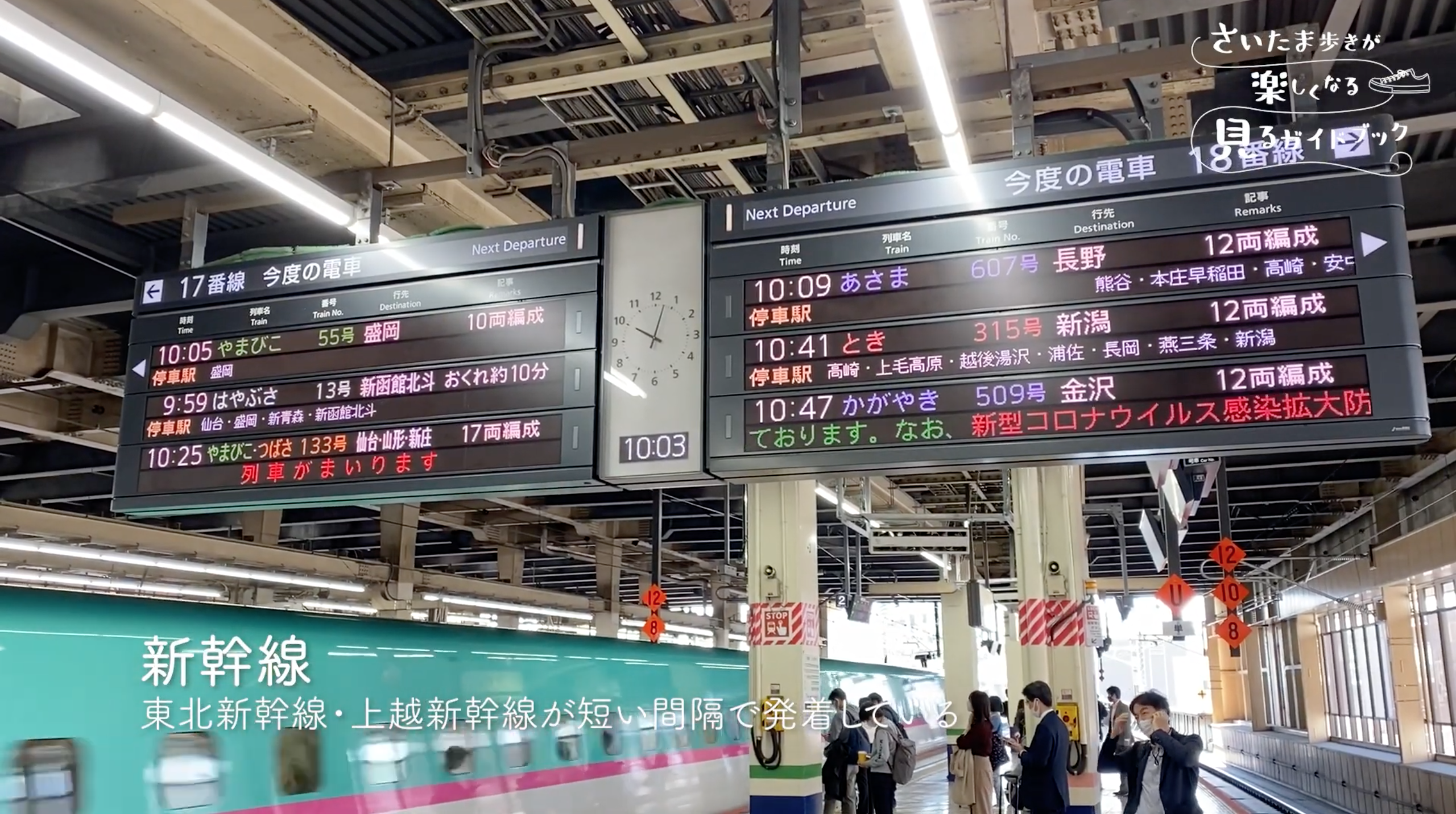

大宮駅は、東北新幹線と上越新幹線が短い間隔で発着しています。

新幹線ホームにも起点を示す標識がありました。

大宮駅散策の締めくくりは西口にあるステンドグラスの壁画。

外の光を取り込んで美しく駅を彩ります。

東北・上越新幹線の開業を記念して制作された陶版レリーフです。

原画は洋画家の岡田又三郎氏、造形はルイ・フランセン氏によるものです。

埼玉の玄関にふさわしく、長瀞の清流での水浴が描かれています。

原画の色分析をコンピュータで行っており、色の濃淡によるデザインが目を引きます。

また、陶版は信楽で焼成されています。

近くで見ると凹凸があってオブジェのようでもあり、遠くから見ると一枚の大きな絵として楽しめます。

東北新幹線(山形・秋田・北海道)、上越新幹線(北陸)が短間隔で発着しています。

JR東日本のすべての新幹線車両のすばらしいデザインをホームで楽しむことができます。

ゼロキロポストは各地へ向かう鉄道の起点に置かれている標識です。

大宮駅は線籍上の上越新幹線の起点であるため、18番線には、上越新幹線のゼロキロポストがあります。

東北新幹線の開業に伴い、大宮駅の発展を願い制作されたステンドグラスのアートです。

原画は、ドイツ出身の造形美術作家ルートヴィッヒ・シャフラット氏によるもので、製作にはヨーロッパの本格的なアンティークグラスが用いられています。

日本の豊かな光と水を題材とし、古い伝統と新しい時代の象徴の双方を併せもつ大宮の未来と生命力が描かれています。

大宮駅西口を出て大宮ソニックシティ方面へ向かいます。

西口デッキを降りて、交差点を渡れば、すぐ鐘塚公園。

街なかにあるくつろぎのスペースです。

鐘塚公園では、「鉄道のまち大宮」の立役者・白井助七の銅像をはじめ、ユニークなモニュメントをいくつか発見。

それぞれのモニュメントが鐘塚公園にある、いわれなどに注目してみます。

ソニックシティの東側に位置する公園。

大宮駅西口からすぐ、周りはビルが立ち並ぶ中、市民の憩いの場になっています。

公園内には、大宮駅の開設に尽力した白井助七の銅像や、大小5つの洋鐘で構成された時計台などがあります。

平成元年に「手作り郷土賞〈歴史をいかした街並み部門〉」を当時の建設大臣(現:国土交通大臣)から受賞しています。

1883年(明治16年)、日本鉄道によって上野ー熊谷間に鉄道が開通しますが、大宮には駅が設けられませんでした。

白井助七をはじめとする地元有志の尽力によって、2年後の1885年(明治18年)に高崎線と東北線の分岐駅である大宮駅が開業しました。

「鉄道のまち大宮」の礎を築いた功労者です。

鐘塚公園から大宮駅を見守るように胸像が設置されています。

鐘塚公園の名は、あるロマンに満ちた物語に因んでつけられました。

その物語とは、遡ること戦国時代、この地にあった寺院の大鐘を戦争のために提供するように命令を受けますが、持ち主はそれを断り、土の中に埋めてしまいます。

戦争が終わってから掘り返してみると、鐘はなくなっていました。

時を経て、その鐘の精が美しい姫となって現れます。

やがて、その姫は月に帰ることになり、歌を残しました。

その歌は、由来碑にも刻まれているので是非探してみてください。

大きな桜の木の下に可愛らしい子供たちのモニュメントがあります。

桜木小学校は1902年(明治35年)に開校した歴史ある小学校です。

1982年(昭和57年)に西口都市改造事業に伴い、現在地の桜木町4丁目に移転され、桜木小学校の跡地は、大宮のランドマークのひとつであるソニックシティとなりました。

地元の発展のために移転した跡地に往時の桜木小学校の面影を後世に伝えるとともに、桜木小学校のますますの発展を祈念してこの記念碑が設置されました。

大宮駅西口のデッキへ戻り、ショッピングセンターの前で東北新幹線が大宮駅から開業した当時の車輪のモニュメントを発見。

デッキを降りて、大宮総合車両センターへ向かって歩きます。

その途中の道には、かつて大宮と川越を結んでいた川越電気鉄道が走っていたそうです。

昔の風景を想像しながら、歩みを進めてみましょう。

現在は、ニューシャトルの線路が、ビルをぐるりと囲むように頭上を走っています。

ニューシャトルで大宮の次の駅が鉄道博物館駅ですが、今回は歩いて鉄道博物館へ向かいます。

大宮西口DOMショッピングセンター前に、1982年(昭和57年)東北新幹線が大宮駅から暫定開業した当時の「盛岡行き やまびこ11号」の車輪を用いたモニュメントがあります。

新幹線の車輪をすぐ近くで見ることができるので、その大きさやデザインの細部までを楽しめます。

1906年(明治39年)に大宮ー川越間、約13kmを結ぶ川越電気鉄道が開業しました。

この路面電車はチンチン電車と呼ばれ、大宮駅西口から発車し、大宮聖愛教会の目の前を線路が通っていました。

後に、国鉄川越線が開業すると、1941年(昭和16年)に廃止されました。

かつては、大宮工場(現・大宮総合車両センター)の米の貯蔵庫として使われていた赤レンガ造りの建造物です。

1897年(明治30年)の建設で、東京駅は1914年(大正3年)の竣工のため、それより古い時代に作られた貴重な近代遺産です。

JR東日本の鉄道工場。

首都圏を走る車両のメンテナンス等をしています。

その歴史は古く、100年以上前の1894年(明治27年)に大宮駅に隣接して設立され、長く、「大宮工場」と呼ばれてきました。

2004年に現在の名称に変更。

Railway Garden Promenade の一角には、工場の内部を一部見学できるスポットがあります。

RAILWAY GARDEN PROMENADEを歩いて鉄道博物館へ向かいます。

大宮駅から鉄道博物館までつづくこの散歩道には、鉄道のまちらしいスポットがたくさんあります。

大宮総合車両センターの外壁には車両の紹介パネルがつづき、車道と歩道を隔てる柵にも列車のデザインが見られます。

また、かつて活躍した貴重な蒸気機関車の車両や電車の運転台部分の展示もあるので、約2キロの道を楽しく散策して鉄道博物館を目指しましょう。

大宮駅から鉄道博物館までつづく2km弱の歩道に、大宮総合車両センターの見学スポットや500mに渡る車両パネルの展示、かつて活躍した蒸気機関車D51187や電車EF58・EF15の運転台の展示が整備されています。

鉄道にまつわる魅力的な展示を楽しみながら鉄道博物館を目指しましょう。

D51形式の蒸気機関車は、1936年(昭和11年)から1945年(昭和20年)までに合計1115両製造されました。

大宮工場(現:大宮総合車両センター)においては1938年(昭和13年)から1942年(昭和17年)までに31両製造され、その第一両目にあたる由緒ある車両が展示されています。

構成部品の全てを工場独自の力で製作したもので、歴史的にも大宮工場の技術の高さを証明した機関車です。

東北本線や上越線で活躍した車両の運転台部分が展示されています。

向かって右側が「EF15168号機」・左側が青大将色に塗装された「EF58154号機」。

鉄博の愛称で親しまれる鉄道博物館。「鉄道」「歴史」「教育」をコンセプトに、日本における鉄道の役割、鉄道技術の変遷、社会への影響などが学べます。

館内では、実物車両を当時の情景を再現しながら展示しているほか、日本最大の鉄道ジオラマ、日本初の「D51」運転台を使ったシミュレータ、実物や模型を使っての体験学習など鉄道を身近に感じることができる魅力溢れるコーナーがいっぱいです。

小さな子供から大人まで楽しく学べる博物館です。